Ein eher unbekannter, fast vergessener und verschwundener Ort ist die Dresdner Heeres-Neben-Munitionsanstalt. Die noch vorhandenen spärlichen Reste liegen gut versteckt am Rande der Dresdner Heide.

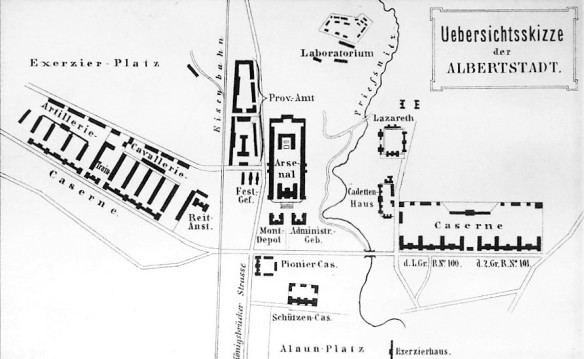

Ab 1873 wurde die Dresdner Albertstadt als militärische Planstadt gegründet und entwickelte sich in der Folgezeit beiderseits entlang der drei Kilometer langen Heerstraße (heute Stauffenbergallee) zu einem riesigen Kasernen- und militärischem Verwaltungskomplex. Zu den ersten Gebäuden gehörten neben der Artilleriekaserne auch das Arsenal nebst Artilleriewerkstätten und die Munitionsanstalt, die 1876 noch unter der Bezeichnung Pulver-Laboratorium fertig gestellt wurden. Östlich der Königsbrücker Straße und nördlich vom Arsenal wurde die Munitionsanstalt etwas später als Königlich Sächsische Munitionsfabrik und Munitionsanstalt betrieben.

Übersichtsskizze der Albertstadt. Sämmtliche Militärbauten in Dresden. Blatt 2. Buchdruck, 10,7 x 16,5 cm (Blattgröße). Aus: Albertstadt. Sämmtliche Militärbauten in Dresden. Dresden, Verlag Adolf Gutbier, 1880. Bildnachweis: SLUB / Deutsche Fotothek / Ahlers, Henrik – Dieses Werk ist gemeinfrei (Public Domain Mark). https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/72051745

Ab 1883 war die Kasernenstadt ein von der Stadt Dresden unabhängiger Gutsbezirk. Im Ersten Weltkrieg stieg die Belegung der Garnison Albertstadt auf über 45.000 Mann. In der Munitionsanstalt wurde hauptsächlich Artilleriemunition hergestellt. Im ersten Weltkrieg wurde in Dresden knapp 20% des Munitionsbedarfes des Heeres produziert. In den Jahren 1914 und 1915 entstand ein repräsentativer Verwaltungsbau für die Munitionsanstalt. 1915 arbeiteten etwa 3.500 Männer und Frauen rund um die Uhr in der Munitionsfabrik.

Am 28. Dezember 1916 explodierten große Teile der Munitionsfabrik. Der Schaden war gewaltig; er wurde auf 25 Millionen Reichsmark beziffert. Mehr als 20 Gebäude wurden völlig zerstört. Der durch die Explosion ausgelöste Brand griff auf einen im Verladebereich stehenden voll beladenen Munitionszug über, der ebenfalls explodierte und zudem etwa einen Kilometer Bahngleise zerstörte. Durch Explosion und Brand wurden 4,4 Millionen Gewehrpatronen, 577.000 Patronen für Pistolen, 2,5 Millionen Platzpatronen, 550.000 Zünder, 100 Tonnen Schießpulver, 95.000 Geschosse für Feldhaubitzen und 58.000 Geschosse für Leichthaubitzen zerstört. Ausgelöst wurde die Explosion durch fehlerhafte Munition, die von der Front zurückgeschickt worden war und im Depot Nr. 23 von Mitarbeitern der Munitionsanstalt untersucht wurde. Wie viele Menschenleben die Explosion gekostet hatte, ist nicht überliefert.

Der Brand konnte nach zwei Tagen gelöscht werden; wieder aufgebaut wurden die explodierten Gebäude nicht mehr. Durch neue Sicherheitsbestimmungen wurden die erforderlichen Mindestabstände zwischen Arbeitshäusern und Lagerhäusern deutlich erhöht.

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges wurden sowohl die Kasernen als auch die Munitionsfabrik völlig ausgeräumt – entsprechend den Forderungen des Versailler Vertrages. Der Abriss der Gebäude konnte verhindert werden, weil die Gebäude der Munitionsfabrik für zivile Fertigungen vermietet wurden. Somit endete die Munitionsherstellung in Dresden 1918.

In den 1920er Jahren wurden die meisten (nun zivil genutzten) Gebäude modernisiert und erweitert. Es entstand ein florierender Industriestandort. Ab Mitte der 1930er Jahre wurde die Produktion der zivilen Fabriken auf Rüstungsgüter umgestellt; ob hier in Dresden wieder Munition produziert wurde, ist nicht ganz klar. Dagegen spricht der Status der Dresdner Munitionsanstalt als Heeres-Neben-Munitionsanstalt. In Neben-Munitionsanstalten wurde Munition nur gelagert – eine Laborierung von Munition fand dort im allgemeinen nicht statt.

Die genaue strukturelle Bezeichnung der Dresdner Heeres-Neben-Munitionsanstalt ließ sich nicht mehr ermitteln, sie gehörte jedoch zum „Wehrkreis IV“, Dresden.

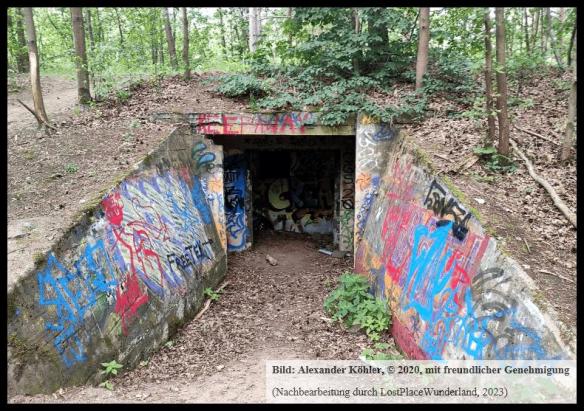

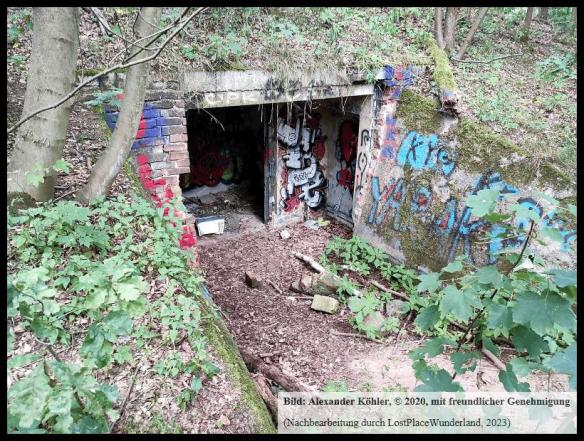

Die erforderlichen Munitionslagerbunker befanden sich im nahe gelegenen Wald der Dresdner Heide. Im Zuge der Aufrüstung wurden in den 1930er Jahren weitere gebaut sowie die bereits vorhandenen modernisiert.

Verschiedene Nutzungsperioden lassen sich beispielsweise noch an den erkennbaren Überresten der Belüftungsschächte der Munitionslagerbunker erkennen. Einige sind gemauert, andere aus Beton gegossen.

Den zweiten Weltkrieg und die Bombenangriffe auf Dresden überstand das Gelände der Munitionsanstalt nahezu unversehrt.

Der Krieg endete in Dresden mit dem Einmarsch der sowjetischen 1. Gardepanzerarmee und der 5. Gardearmee, die auch gleich dort blieben – bis 1994. Die Munitionsanstalt (die im Wesentlichen nur aus einem Lagerbereich bestand) wurde enteignet und unter sowjetische Verwaltung gestellt.

Nach der Gründung der NVA befanden sich die russischen Besatzungstruppen und die NVA-Truppen in recht räumlicher Nähe auf dem Gelände der Albertstadt – sehr wahrscheinlich wurden auch Teile des Munitionslagers der ehemaligen Munitionsanstalt durch die NVA als Artillerie-Munitionslager genutzt. Das Areal war durch eine Doppelzaunanlage gesichert, von der nur noch wenige Überreste im Wald herum stehen.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 endete die Nutzung von Teilen des Munitionslagers durch die NVA. Nach dem Abzug der russischen Truppen im Jahre 1994 endete die militärische Nutzung des gesamten Geländes. Es wurde fast alles zurück gebaut und ist heute ein Gewerbestandort.

Ein paar Gebäude wurden erhalten und als Industriedenkmäler ausgewiesen.

Von den ursprünglich mindestens 28 Lagerbunkern der Heeres-Nebenmunitionsanstalt Dresden blieben nur einige wenige versteckt im Wald übrig.

Quellen:

[Hrsg.] Dresdner Geschichtsverein e.V. „Dresden als Garnisionstadt“ in: „Dresdner Hefte. Beiträge zur Kulturgeschichte“, 16. Jahrgang, Heft Nr. 53, 1998 (Ausgabe 1) – veränderte Nachauflage 2012

Hübner, Ralf „Eine Munitionsfabrik explodiert in Dresden“, in: Sächsische Zeitung (0nline), 02.01.2022

SLUB / Deutsche Fotothek – Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden